LIMS導入前に作るべき業務フロー図の書き方(無料テンプレート付)

LIMS(Laboratory Information Management System)は、ラボ業務を効率化する強力なツールです。

しかし導入効果を最大化するためには、まず自社の業務を正確に把握することが欠かせません。

その第一歩が「業務フロー図」の作成です。

フロー図を作ることで、現場で行われている手順・情報の流れ・判断ポイントを客観的に見える化できます。

特に品質管理部門では、「誰が、いつ、どのデータを扱うか」が人によって異なるケースが多く、業務の属人化が起きがちです。

LIMSを導入しても、この“バラつき”が整理されていなければ、混乱が残ってしまいます。

業務フロー図は、そうした現状のムラを浮き彫りにし、改善すべき箇所を明確にするための地図です。

この記事では、LIMS導入支援を多数手がけてきた経験から、

- 業務フロー図をどのようにして描けば良いか

- As-Is/To-Be/Can-Be の考え方

を、テンプレート付きでわかりやすく紹介します。

業務フロー図を作成するだけでLIMS導入時のトラブルを格段に減らせますので、ぜひご覧ください。

業務フロー図の役割と、LIMS導入プロセスでの位置づけ

業務フロー図とは、「業務の流れ」と「情報の流れ」を整理した図です。

単なる手順書ではなく、業務の全体像を俯瞰して課題を見つけるツールと捉えましょう。

LIMS導入プロセスの中では、業務フロー図はURS(ユーザー要求仕様書)を作成する前段階で作成します。

目的は大きく3つあります。

- 現状(As-Is)を正確に把握する

- 理想の状態(To-Be)を明確にし、関係者間で共有する

- 実現可能な姿(Can-Be)を要件定義で確定させる

この3段階を意識して整理することで、「何を改善したいのか」「どこまでLIMSで自動化できるのか」を明確にできます。

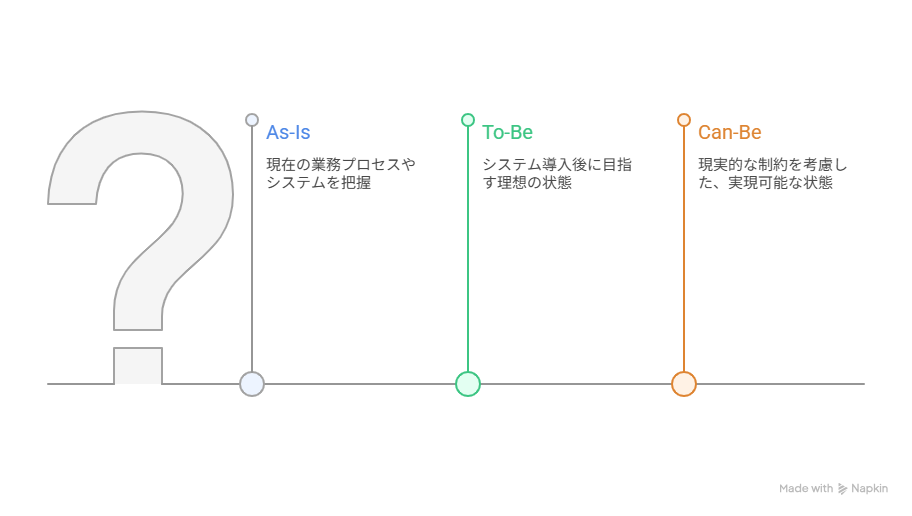

As-Is/To-Be/Can-Beの考え方と関係性

業務フローを書く際は、As-Is/To-Be/Can-Beという3つの視点を区別して考えることが重要です。

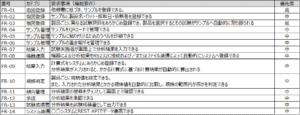

| 定義 | 主な目的 | タイミング | |

|---|---|---|---|

| As-Is | 現在の業務の実態 | 担当者や課題点を把握 | ベンダー選定前 |

| To-Be | 理想的な業務の姿 | 実現したい姿を明確化 | ベンダー選定前(~要件定義) |

| Can-Be | 実現可能な姿 | 種々の制約を踏まえた最終像 | 要件定義 |

As-Is(現状)

まずは、現在の業務手順をありのままに描きます。

「非効率」「紙やExcelに頼っている部分」「二重入力」などの課題も、遠慮なく記載しましょう。

目的は理想像を描く前に、現状の真の課題を見つけることです。

ポイントとして、関係者や条件分岐、イレギュラーケースなどを忘れずに書きます。

「結果次第でどのようなアクションを実施するのか」「再測定の場合はどうするか」など、うまく行かない場合も想定してフロー図に書き起こします。

作成したら部署内外の複数人で確認し、抜け漏れや誤りがないことを確認しましょう。

To-Be(理想)

次に、LIMSを導入することで「どう変わりたいか」を描きます。

この段階では、具体的なLIMSの製品仕様には縛られず、理想を思い切り書き出して構いません。

例えば「試験データを自動で転記」「試験進捗をリアルタイム共有」などです。

後々、ここで書き出した理想の仕様を、各ベンダーから説明された製品仕様と比較して、どのLIMSにするかを選定します。

必要な機能を全てリストアップすることで、要件定義や開発の手戻りを減らすことができ、導入がスムーズに進みます。

Can-Be(実現可能)

最後に、導入するLIMS製品の機能・制約を踏まえて、実際に実現できる範囲を整理します。

To-Beとのギャップを把握し、「優先すべき要件」や「段階的導入の計画」を立てる際の基礎資料となります。

ただし具体的なLIMS製品の制約を踏まえて考える必要があるため、作成のタイミングは要件定義前後になります。

本記事はLIMS導入前にフォーカスするため詳細は割愛しますが、他のフロー図と同様のステップで作成できます。

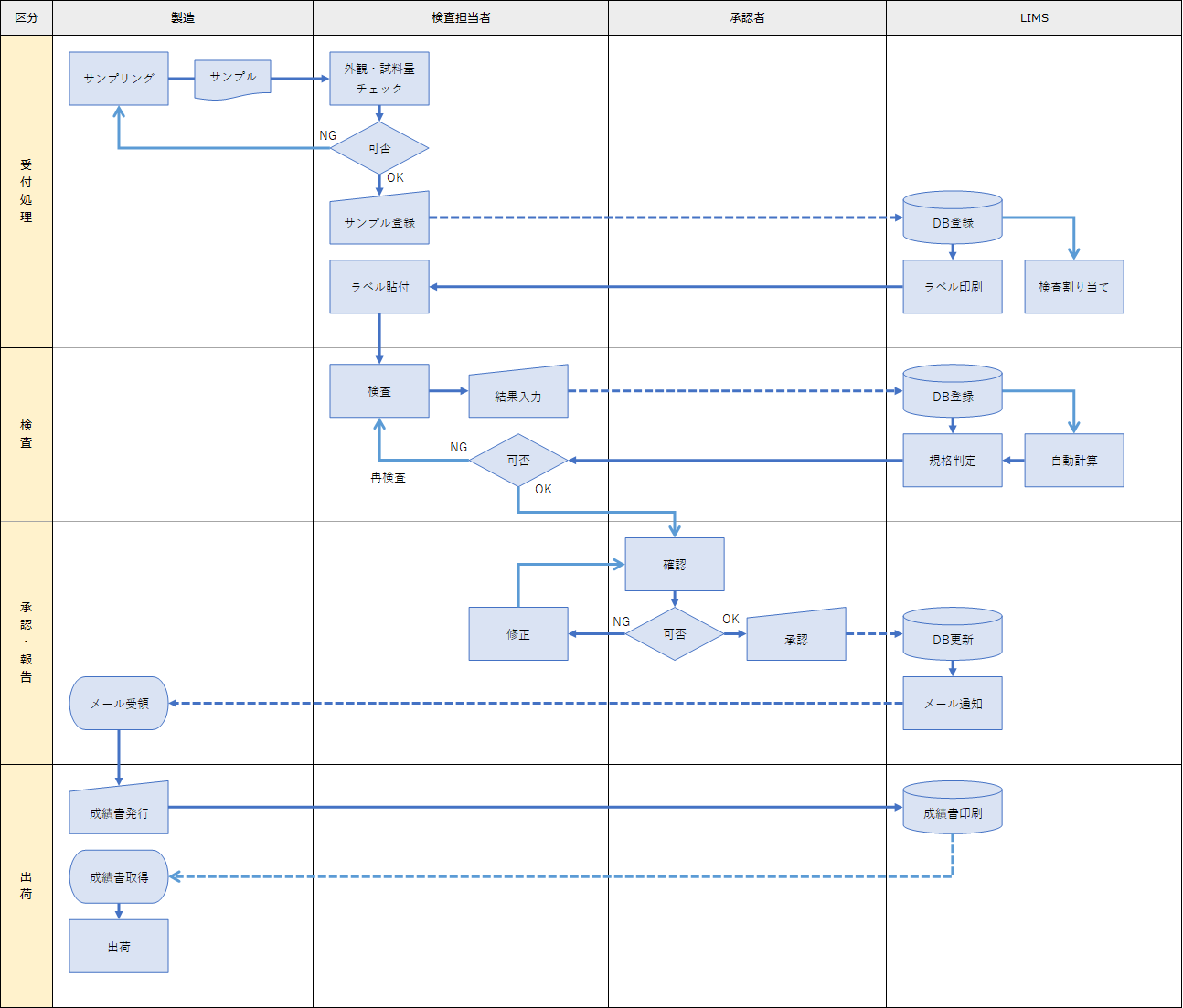

業務フロー図の書き方:簡単3ステップ

今回用意した無料テンプレートは、部門別スイムレーン形式のExcelファイルです。

泳線ごとに「製造」「品質管理」「LIMS」などの部門を設定し、情報の流れを矢印で示す構成になっています。

実際の記入例付きなので、初めての方でもすぐに自社業務に当てはめてお使いいただけます。

ステップ1:登場部門を設定する

業務がどの部門をまたぐかを整理します。

複数部門の連携を描くことで、「どこからどこに情報が渡るか」「何が業務のトリガーになるか」が見えてきます。

ステップ2:As-Isを描く

現場担当者にヒアリングしながら、実際の流れを図示します。

「手書き記録→Excel転記→報告書作成」といった実務をそのまま書き出します。

テンプレートの入力例を参考にしつつ、課題や要望も併記すると、LIMSに必要な機能が明確になります。

ステップ3:To-Beを描く

次に、改善後の理想像を別シートに描きます。

例えば「LIMSへ直接入力」「試験結果を自動承認」「データ共有をリアルタイム化」などです。

この段階では、「何を自動化したいのか」「誰がどの情報を見たいのか」を明確にすることがポイントです。

よくある失敗例と対策

| よくある失敗 | 対策 |

|---|---|

| フローが細かすぎて全体像が見えない | レベルを分けて描く(全体→詳細の順に) |

| 要件定義や開発の段階で抜け漏れが発覚する | 複数人で確認して承認を得る |

| 他部署のフローが間違っている | 各部門に確認して合意を得る |

LIMS導入支援の現場では、“As-Isの精度が低いままTo-Beを描いてしまう”ケースが非常に多いです。

結果として、開発に入ってから「必要な機能が抜けていた」と判明したり、導入後に「想定していた効果が出ない」「現場が混乱した」といった問題が発生します。

最も重要なのは、現場の実態を正確に描くこと。

そのためには、担当者ヒアリングや現場観察を通じて、手順の裏にある意図や判断基準まで掘り下げることが大切です。

まとめ:業務の見える化がLIMS導入成功の第一歩

LIMS導入は、単にシステムを導入するだけでは成功しません。

その本質は、「業務の再設計」です。

業務フロー図を描くことで、現場が抱える非効率や曖昧さを明確にし、“どのように業務を変えたいのか”を社内で共有できます。

これは、LIMSベンダーに要件を伝える際の共通言語にもなります。

テンプレートを活用して、まずは現状を整理してみてください。

もし「自社でどこまで整理すればいいか分からない」「フローをどう分類すべきか迷う」といった場合は、

LIMS導入の経験が豊富なプロが、現場ヒアリングから支援することも可能です。