LIMS機器連携:測定結果の自動入力を実現するために知っておきたいこと

LIMS(Laboratory Information Management System)の導入を検討する際、「機器の測定結果を自動でLIMSに取り込みたい」という要望は非常に多いです。

手入力の手間を省き、転記ミスを防ぎたいというのは、どのラボでも共通の想いでしょう。

しかし実際に連携を進めてみると、「思っていたより難しい」「一部しか自動化できない」と想定外の事態になることが少なくありません。

その理由は、機器の出力仕様やLIMS側の連携仕様が製品ごとに異なるからです。

この記事では、LIMSと分析機器との連携について、仕組みと注意点、そして現場でよく起こるトラブルを整理します。

この記事を読めば、自社の機器がどの程度の自動化に対応できるのか、どのLIMSを選択すべきかを判断しやすくなるはずです。

ぜひ参考にしてください。

LIMSと機器連携の基本構造

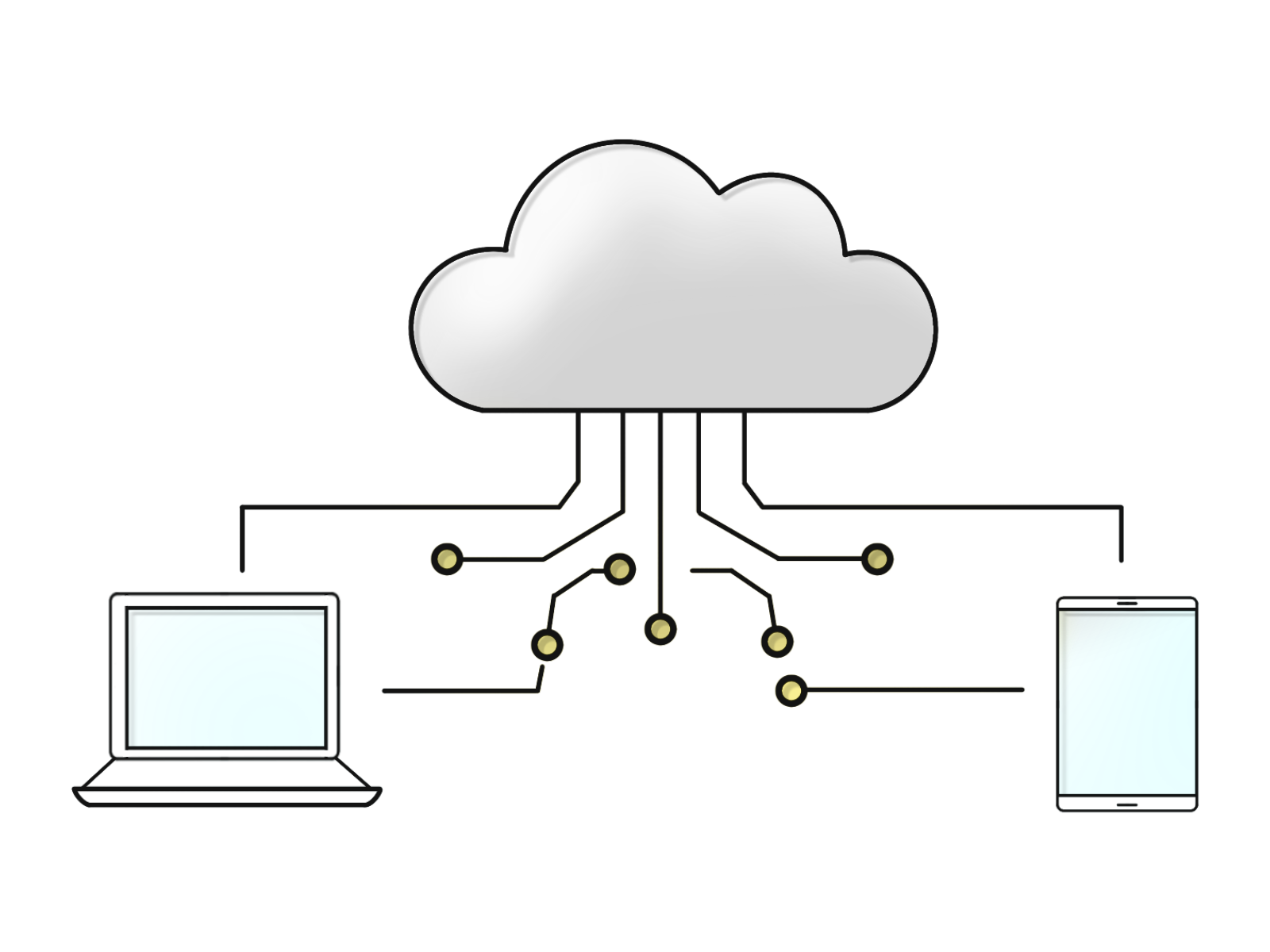

まず理解しておきたいのは、LIMSと機器は直接「つながっている」わけではないということです。

多くの場合、両者の間にはPCや中間ファイルなどの媒介が存在します。

機器連携の中でも最も一般的なファイル連携の場合、典型的な構成は次のようになります。

分析機器 → 測定結果ファイル(CSV, TXT, XMLなど) → LIMSが取り込み

機器が出力したデータファイルを、LIMSが自動または手動で読み込み、試料番号や測定値を突き合わせて登録する――という流れです。

この仕組みを導入することで、次のようなメリットが得られます。

- 転記ミスや漏れ、データ改ざんを防止できる

- 入力作業の工数を削減できる

- 測定日時・機器・担当者などの履歴を正確に残せる

- 分析結果のトレーサビリティを強化できる

一方で、機器ごとにデータ出力の形式や仕様が異なるため、どのLIMSでもすぐに自動連携できるわけではありません。

ここが大きな落とし穴になります。

主な連携方式と、機器が対応しているかの見極め方

機器連携にはいくつかの方式があり、現場でよく使われるのは次の3つです。

| 連携方式 | 概要 | 対応機器の傾向 | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| ファイル連携 | 測定結果をCSVやTXTファイルとして出力し、LIMSが読み込む | 多くの分析機器で対応 | ファイル形式・文字コード・フォルダ構成 |

| シリアル連携 (RS-232C等) | ケーブル接続で測定値をリアルタイム転送 | 古い機器や簡易計測機器に多い | 通信設定(ボーレート、ポート番号) |

| API連携 | 機器ソフトとLIMSがAPI通信 | 新しい自動分析装置など | 対応APIの仕様、認証方式 |

どの方式で連携するかは、基本的には分析機器の仕様によって決まります。

機器メーカーのマニュアルやソフトウェア設定画面で、「データ出力」や「エクスポート」「通信設定」といった項目を探すのが第一歩です。

現場でよくある課題・トラブル

機器連携を進める現場で、よく見られる課題やトラブルは次の通りです。

- 出力ファイルのフォーマットが機器や分析条件ごとに異なり、LIMSで統一的に読み込めない

- 文字コード(Shift-JIS, UTF-8など)の違いによる文字化け

- 測定結果に試料番号や分析日時が含まれず、LIMS側でデータベースのデータと照合できない

- シリアル通信設定(ボーレートやストップビット)の不一致による通信エラー

- 機器メーカーが出力仕様を非公開にしている

- ファイル出力やAPI連携が機器の有償オプションで、想定外のコストが発生する

これらの問題の多くは、プロジェクト初期に仕様確認を行えば防げます。

逆に「つなげてみてから考える」アプローチを取ると、開発後期に仕様変更が必要となり、納期遅延や費用増加の原因になります。

「自動入力」の誤解と、LIMS導入前に確認しておくべきこと

「LIMSに測定結果を自動で取り込みたい」という要望の裏には、「ボタンを押さなくても自動で登録される」という期待が含まれがちです。

しかし実際には、自動化の度合いはLIMS製品によって大きく異なります。

完全に自動化できるLIMSもあれば、

ユーザーが毎回ファイルを選択して出力する・読み込む必要があるLIMSもあります。

つまり、機器側の出力仕様だけでなく、LIMS側の連携仕様にも注意が必要です。

「自動化」と一口に言っても、次のような段階があります。

- 全自動型:フォルダ監視などにより、ファイルを検知して自動登録

- 半自動型:ユーザーが「取り込み」ボタンを押して登録(取り込むファイルを指定する必要はない)

- 手動型:CSVファイルをユーザーが手作業でインポート

導入時には、どの段階の自動化を目指すのかを明確にしておくことが重要です。

したがって、以下の項目をLIMS選定時に確認しておくと、後々のトラブルを防げます。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 機器側の出力機能 | 出力方式、ファイル種類、データ構造、出力タイミング |

| ② LIMS側の取り込み仕様 | 自動/半自動/手動のいずれか |

| ③ データの紐づけ方法 | 試料番号・分析日時などの照合キー |

| ④ ファイル共有方法 | LAN、USB、クラウドストレージなど |

| ⑤ メンテナンス対応 | 機器更新時の再設定、フォーマット変更時の対応 |

これらを事前に確認せずに進めると、「思っていたほど自動化できない」「結局手作業が残った」といったギャップが発生します。

特に、LIMS側の設計思想(安全性重視か利便性重視か)によって、どこまで自動化を許容するかが異なる点には注意が必要です。

なお古くて出力や連携に対応していない機器は、LIMS導入を機に、連携対応機器へと更新を検討するのも有効です。

また今すぐにLIMS導入を検討していなくても、更新時には先を見越して「連携対応可否」を確認しながら機器を選定することも重要です。

まとめ:自動化の鍵は「調査と整理」

LIMSにおける機器連携は、単なる技術的な話ではなく、「どの機器で、どのようなデータを、どの方法で扱うか」を整理するプロセスです。

完全な自動化が難しい場合でも、連携可能な範囲を見極めるだけで、運用の効率は大きく改善します。

今回紹介した内容を元に、ぜひラボの機器を調査してみてください。

機器の調査結果を整理するのに便利なテンプレートも配布しています。

もし仕様調査やマッピング設計が難しい場合は、外部の専門家に相談するのも一つの選択肢です。

当社では要件整理や機器側の調査・設定、マッピング設計など、現場の状況に応じた LIMS連携支援 を行っています。

まずは「どの機器が連携できそうか」を整理するところからでも、ご相談ください。